Les véhicules électriques s’imposent de plus en plus sur nos routes. Pour certains, ils représentent une nouvelle contrainte pour un réseau électrique déjà sous tension. Pour d’autres, ils incarnent une opportunité encore sous-exploitée : celle de transformer ces véhicules en batteries mobiles grâce à des technologies comme la recharge bidirectionnelle et la recharge intelligente. Le 13 décembre dernier, le Conseil fédéral a publié un rapport visant à faire le point sur ces avancées techniques, soulevant une question simple mais loin d’être anodine : pourquoi n’utilise-t-on pas encore nos voitures électriques comme des batteries mobiles ?

Pourquoi n’utilise-t-on pas encore nos véhicules électriques comme des batteries mobiles ?

L'essentiel en 3 points :

Contexte

Selon ce rapport, les véhicules électriques représentaient plus de 30 % des nouvelles immatriculations en 2023, pour 3,7 % du parc automobile total. Les prévisions estiment que plus de deux millions de véhicules électriques circuleront en Suisse d’ici 2035. À l’échelle européenne, l’interdiction de vente des véhicules thermiques dès 2035 devrait largement contribuer à l’électrification du parc automobile d’ici 2050.

Cette évolution bien sûr s’accompagne d’une hausse non négligeable des besoins électriques : 9 TWh en 2035 et jusqu’à 17 TWh en 2050, toujours selon ce rapport, soit environ un cinquième de notre consommation future en 2050 (80 TWh/an). Une telle augmentation pose inévitablement d’importants défis pour la gestion du réseau électrique. Imaginez si tous les véhicules électriques étaient chargés simultanément après le travail ; des problèmes de capacité surviendraient rapidement. Pourtant, le potentiel de ces batteries mobiles est important. Avec une capacité moyenne de 60 kWh, soit six fois celle des batteries domestiques courantes (10 kWh), deux millions de véhicules électriques en 2035 représenteraient une capacité totale de 120 GWh, près de la moitié de l’énergie stockée dans les centrales suisses de pompage-turbinage.

Bien que l’entièreté du potentiel ne sera pas exploité, celui-ci reste important. Par exemple, la décharge simultanée des batteries d’une centaine de milliers de véhicules électriques pourrait, en théorie, injecter dans le réseau une puissance équivalente à celle de la centrale nucléaire de Leibstadt (1220 MW) pendant deux heures, selon les données de l’OFEN. Cela démontre que cette nouvelle mobilité peut représenter bien plus qu’une contrainte : elle constitue une opportunité sous-exploitée pour notre système énergétique.

Recharge intelligente et bidirectionnelle

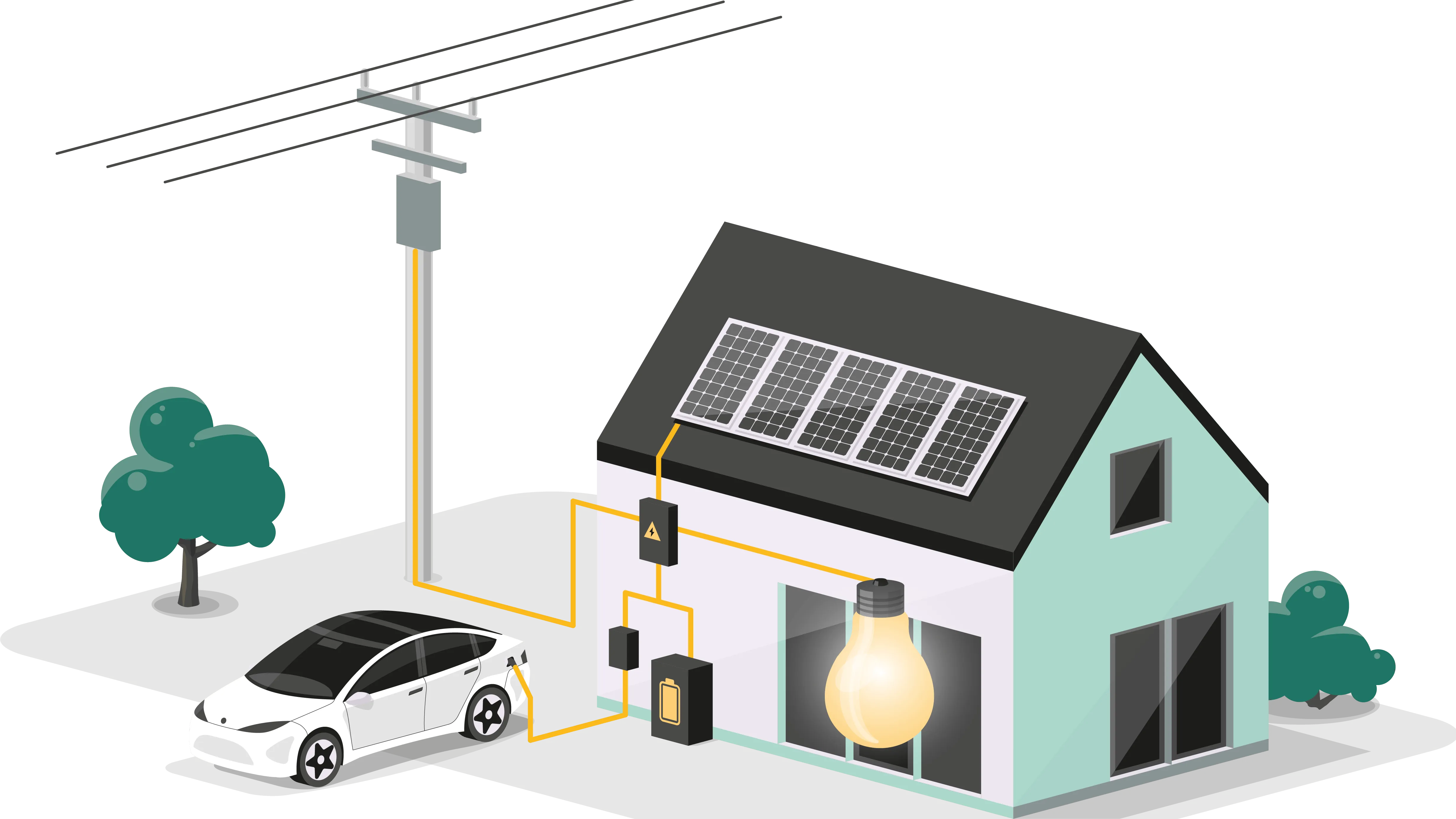

Pour tirer pleinement profit du potentiel de la mobilité électrique dans le réseau, deux technologies jouent un rôle central : la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle. La recharge intelligente (ou smart charging) ajuste la recharge des véhicules en fonction de l’état du réseau et des besoins des utilisateurs. Elle peut, par exemple, décaler la recharge à des heures de forte production solaire ou limiter la puissance délivrée si le réseau est sous tension. La recharge bidirectionnelle, quant à elle, permet aux véhicules non seulement de se recharger, mais aussi de décharger leur énergie pour alimenter le réseau ou d’autres usages. Contrairement à la recharge intelligente, qui s’applique à tous les véhicules entièrement électriques, la recharge bidirectionnelle est limitée à des véhicules et bornes compatibles. Ces derniers doivent être équipés d’un matériel spécifique et d’une norme de communication permettant à l’électricité de circuler dans les deux sens : du réseau au véhicule et du véhicule au réseau.

Définitions

Pour les véhicules compatibles avec la technologie bidirectionnelle, la notion de V2X (Vehicle-to-Everything) désigne tous les échanges d’énergie possibles entre un véhicule et son environnement. Le V2G (Vehicle-to-Grid) permet de réinjecter l’énergie dans le réseau électrique, le V2H (Vehicle-to-Home) alimente un logement, et le V2L (Vehicle-to-Load) fournit de l’énergie à des appareils électriques. Ces dérivés illustrent le potentiel des véhicules électriques à devenir des batteries mobiles pour des tâches spécifiques.

Défis techniques

Dans un monde idéal, tous les véhicules électriques seraient compatibles V2X. En pratique, nous n’y sommes pas encore, bien que ce soit dans les cartons depuis plusieurs années. L’un des principaux freins réside dans l’absence de normes standards. La norme ISO 15-118, qui vise à uniformiser la communication entre véhicules électriques et bornes pour permettre la bidirectionnalité, est encore en cours d’élaboration. Sa complexité technique, la compatibilité avec les équipements existants et les discussions entre fabricants, opérateurs et régulateurs sur l’interopérabilité et la sécurité prolongent son élaboration.

En attendant, les fabricants développent des solutions propriétaires, c’est-à-dire des technologies qui ne fonctionnent qu’avec leurs propres infrastructures. Cela pose un risque pour les utilisateurs : investir dans des équipements potentiellement obsolètes. Par exemple, Nissan, pionnier avec sa norme Chademo pour les véhicules V2G, a annoncé l’abandon de cette technologie en 2023. Les utilisateurs devront remplacer leurs équipements s’ils souhaitent continuer à utiliser le V2G à l’avenir. En bref, bien que l’ambition soit présente, il faudra encore plusieurs années avant que le V2X ne devienne une réalité largement adoptée.

Gains et flexibilité

Si la technologie bidirectionnelle se fait encore attendre, la recharge intelligente, elle, montre déjà ses bénéfices. En particulier, la mobilité électrique représente un potentiel déjà important de flexibilité pour l’intégration des énergies renouvelables. À l’échelle individuelle, des applications comme le V2H ou le V2L permettent une meilleure autoconsommation, particulièrement utile face à la variation des prix de reprise. Elles offrent également une solution pour réduire les pics de consommation d’électricité, qui entraînent des coûts élevés pour les gros consommateurs. À l’échelle des gestionnaires de réseau de distribution (GRD), le pilotage des bornes de recharge peut aider à absorber la production solaire décentralisée et à éviter les pics de charge par l’effacement, une méthode qui consiste à limiter ou décaler temporairement la consommation d’électricité.

Les modèles économiques sont variés : valorisation des surplus de production photovoltaïque, fourniture d’énergie d’ajustement pour éviter des prix négatifs sur le marché spot, ou services de flexibilité pour stabiliser le réseau. À plus grande échelle, la mobilité électrique pourrait même permettre un déplacement d’énergie sans passer par le réseau électrique. Ces aspects auront, sans aucun doute, un impact important sur le réseau de demain.

État de la situation

En Suisse, plusieurs projets ont démontré le potentiel de la mobilité électrique. Par exemple, un projet soutenu par l’OFEN à Bâle en 2020 a montré que deux véhicules à recharge bidirectionnelle pouvaient déjà augmenter l’autoconsommation d’un quartier et réduire les pics de charge en soirée. Cependant, malgré des résultats prometteurs, l’absence de normes standardisées freine l’adoption à grande échelle. Le rapport récent de l’OFEN souligne que des avancées sont nécessaires : des véhicules compatibles, une baisse des coûts d’infrastructure, des normes internationales et des conditions-cadres favorables (comme le déploiement de compteurs intelligents, un marché de l’électricité plus ouvert et des incitations adaptées pour la réglementation des réseaux).

D’autres pays progressent plus rapidement. En Grande-Bretagne, le pilotage intelligent des bornes est désormais obligatoire, et des offres commerciales permettent une recharge gratuite en échange de l’utilisation des batteries pour le V2G. Aux États-Unis, un marché lucratif de la flexibilité émerge. Par exemple, des bus scolaires électriques, utilisés seulement 5 heures par jour environ 200 jours par an, sont mobilisés le reste du temps pour stabiliser le réseau.

Défis énergie et réseau

Une inquiétude fréquente des propriétaires de véhicules électriques est l’usure prématurée de la batterie lorsqu’elle est mise à disposition du réseau. Bien que la batterie soit le composant le plus coûteux et important du véhicule, des études montrent que la recharge bidirectionnelle n’entraîne pas de vieillissement significatif. Les flux de recharge et décharge sont bien inférieurs à ceux de la recharge rapide ou de la conduite, et la batterie est utilisée dans une plage optimale entre 30 et 70 % de sa capacité. Cela dit, il est important que cette flexibilité respecte l’usage principal du véhicule : la mobilité. Avec les voitures stationnées 95 % du temps, ce potentiel reste largement inexploité.

Conclusion

Pour que les batteries de nos voitures deviennent bidirectionnelles, il faudra encore patienter un peu. Cependant, les 3% de voitures électriques qui sillonnent déjà nos routes peuvent déjà aujourd’hui être des acteurs de flexibilité pour le réseau grâce à la recharge intelligente. La principale contrainte reste de connecter ces véhicules à une borne intelligente dès qu’ils ne sont plus en déplacement. Les infrastructures se développent dans ce sens, et l’instauration d’un droit à la prise pourrait grandement y contribuer. Il nous appartient de soutenir les initiatives et projets pilotes qui explorent ces opportunités.

En résumé, si les véhicules électriques seront demain des batteries mobiles capables de contribuer activement au réseau, ils offrent dès aujourd’hui des solutions concrètes pour l’autoconsommation, la gestion des pics de charge, et la flexibilité du réseau. La mobilité électrique n’est donc pas seulement une contrainte pour le réseau, elle est déjà une opportunité à saisir pour un réseau électrique intelligent.

En tant que source d'information, le blog de Romande Energie offre une diversité d'opinions sur des thèmes énergétiques variés. Rédigés en partie par des indépendants, les articles publiés ne représentent pas nécessairement la position de l'entreprise. Notre objectif consiste à diffuser des informations de natures différentes pour encourager une réflexion approfondie et promouvoir un dialogue ouvert au sein de notre communauté.

Commentaires 2

Avant tout, merci pour le temps accordé à ce sujet.

La recharge bidirectionnelle permet à un véhicule électrique non seulement de se recharger, mais aussi de redistribuer l’électricité, selon trois modes principaux :

• V2G (Vehicle-to-Grid) : restitution d’énergie vers le réseau électrique.

• V2H (Vehicle-to-Home) : alimentation d’une maison ou d’un bâtiment.

• V2L (Vehicle-to-Load) : alimentation directe d’appareils électriques.

Voici une liste (non-exhaustive) de modèles compatibles avec l’une ou plusieurs de ces technologies en février 2025 :

• Audi : Q4 e-tron

• Cupra : Born (à partir de 2024), Tavascan

• Dacia : Spring (2024)

• Ford : F-150 Lightning

• Genesis : GV60, GV70, G80

• Honda : e

• Hyundai : Ioniq 5, Ioniq 6, Kona Electric 65 kWh

• Kia : EV6, EV9, Niro EV

• MG : MG4, MG5, Marvel R, EHS, ZS EV

• Mitsubishi : Outlander, i-MiEV, Eclipse Cross

• Nissan : Leaf (depuis 2014), e-NV200, Ariya

• Peugeot : e-3008, e-5008, iOn

• Polestar : 3

• Renault : R5 E-Tech

• Skoda : Enyaq 77 kWh

• Smart : #1, #3

• Volkswagen : ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID.Buzz

• Volvo : EX90

À noter que la compatibilité exacte avec le V2G, V2H ou V2L varie selon les modèles et les marchés. Il est recommandé de vérifier auprès du constructeur ou du concessionnaire pour s’assurer des fonctionnalités disponibles sur un modèle spécifique.